北票上园镇柳黄屯药王沟上,有一座海拔约四五百米的石山,石山斜面砂岩处,刻着一只完整的龟,古人刻的。

龟身宽约一米,龟尾至龟头长约一米五,龟头对正北方,遥对着北票烟波浩渺的白石水库。那龟刻得非常逼真,连爪子都刻了出来,纤毫毕现。

柳黄屯村长佟海军说,他小时候和小伙伴们在山上抓蝎子,累了就在这块山顶砂岩上躺会儿,发发汗,吹吹山风,这才发现这“龟画”,但谁都没当回事,只说这里有“岩画”。辽西、东蒙地面有岩画,这并不稀奇,一般情况,刻人、马群乃至虎豹等猛兽居多,谁能想到,古人竟在大凌河畔的一座小山上刻了一只乌龟,体量这么大,几乎占了大半个岩面,或可称之为“石龟天图”。

有人过来看过,说是今人后刻的,要不为啥龟图的刀口那么新?还有人说,这是当地为吸引旅游制造的噱头,哗众取宠而已。

前些年,为辨识石龟天图真伪,1980年二普时就在辽西调查过红山文化的冯永谦先生专程来柳黄屯考察,经仔细研究后,冯永谦认为石龟天图是真的,原图是古人刻的,但后人不断在原图上“复刻”,而且还在龟图旁加了一些图案,就不免给人造成失真的假象了。

既然石龟天图为古人所刻,那么“古”到何时呢?冯永谦判断,最早可到红山。

在辽宁地面,上古流传下来的人造龟相不乏其例。像鞍山海城的析木石龟、北镇的龙屯石龟,是于半山坡或高地上,将一块巨岩略加雕凿,形成原始的石龟造型,还在龟身上凿若干圆点,可能与星相有关。目的也比较明确,用于祭祀。

朝阳地区,这种上古石龟刻像更多,特别是云蒙山石龟,竟是借用五块天然巨石凿成,龟头、龟身乃至龟眼,都凿得栩栩如生。不过,若欣赏这只重达吨计的石龟,站在龟石上却难识全貌,只有立于其远处制高点或用无人机拍摄,才能于图片中目睹真容,看罢,不得不对古人的匠心与智慧,啧啧称叹。

有人问,这石龟天图是否与上古黄帝时代的图腾有关?这很有可能。黄帝一族以天鼋作图腾,是根据当时的天文学来分方位,天鼋为北方玄武的星名,表明族群的来源。在牛河梁红山积石冢中,出土多个玉龟,“手握双龟的神秘老人”一度被传为黄帝本人。

长期以来,黄帝被写成陕西人或中原人,但从种种线索分析,他老人家及其族群,大概率来自东北红山区。如果不是这样,阪泉之战、涿鹿之战的交战线路就没法解释了。

另外,黄帝应该不是一个人,是若干人,只是五千年前没有谥号与庙号的区分,就将这一东北强族的首领均以“黄帝”之谓,笼统指代了。

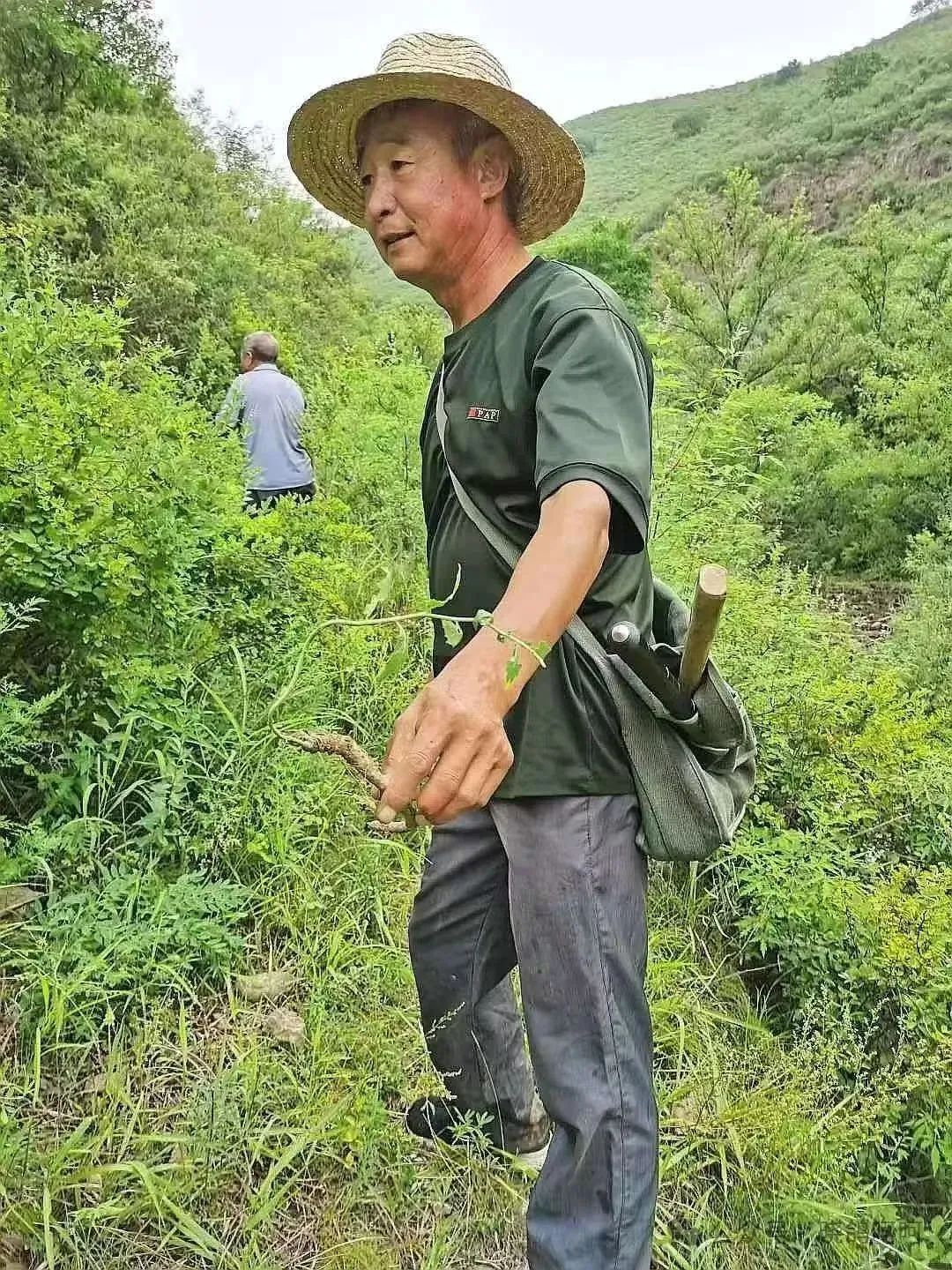

2020年7月,我曾来柳黄屯,随佟海军进山看“石龟天图”。

清晨,当伴着浓郁蒿子香的大凌河风,轻拂过北票上园镇柳黄屯时,山间的动植物与屯里的男女老少,便一道在梦乡中悠悠苏醒了。

柳黄屯临靠着一条叫“药王沟”的、长约两三里的山谷,谷两侧,危峰夹峙,壁立如削,谷内枝缠藤绕、断木横斜,人入其中,瞬间失踪,悄然融入绿海。

清晨的药王沟,灰雁、鸭、鸽与各种不知名的、花花绿绿的水鸟在湿润的空中轻闲翔舞,沟口芦苇荡里打盹的野鸭若被惊动,突然便平地抖翅“激射”而出,双掌急拍水面,飞蹿百米,那是真功夫,号称“鸭掌水上飘”!药王沟里的鸟雀,会“说话”。有人曾一大早藏身沟中密草间,用手机录下了一段两鸟枝头“辩论”的特殊鸟语,大气不敢出。这两只鸟似乎在谈论沟中刚刚发生的一件奇事,均亲眼所见,却意见相左,遂唇枪舌剑,枝头论道……据说,柳黄屯里有听得懂“鸟语”的高人。

药王沟虽不长,沟内却生长着六七十种药材:柴胡、桔梗、苦参、沙参……

沙参,头顶着一朵蓝色的小花;石竹的“冠盖”则是红色的;“紫花地丁”的名字很好听,但好像不大开紫花,有些名不副实,不过,从叶茎到根,皆可入药。

柳黄屯里的不少人都懂药材,知各种草木的药性,如佟海军。

若随老佟入山,他随手一指,遍地“黄金”,你眼中是草,他眼中是宝。他一边割草一边现场告诉你,哪种草泡水治感冒;哪种草治消化不良;苦参的根茎与地表高度一般长,特难拔,俗称“好汉拔”;沙参不仅是药,还能入菜,他曾给在城里上学回家过暑假的儿子做过一碗“沙参烩面”,儿子扒拉个溜干净,眼巴巴地端碗还要;他随便折一根草,断处竟流出一股“白浆”,粘粘的,似橡胶,他说,这草叫“羊奶棵子”,“白浆”的营养价值不逊枸杞……

像佟海军这样的柳黄屯人一早进趟药王沟,吸足了饱含负氧离子的山间空气,摘了一堆值钱的草药,气也采了,钱也赚了,这种待遇,城市人永远不会有。

出沟回家,佟海军还顺手摘点“水芹菜”,那东西拿水一煮,炒炒,用香油、酱油一拌,味儿“贼香”!

老佟说,这还不是最香的。这一带有种“白蘑”,冬天吃火锅,哪怕掰一小丫,往锅里一扔,那真是满锅生香,满屋飘香!

在药王沟,老佟会很认真地告诉你:上古神农氏,绝对有这人,“神农尝百草”,那不是神话,是真事。

药王沟里有一个海拔247米的鸽子洞,面积约百八十平米,大体分两层,洞内有凹处,有如“套间”。此洞高约三四十米,洞顶肉眼看不清的隐秘处,总有窸窸窣窣的怪响,疑似蝙蝠做巢。

此洞千百年来被雨水、山洪所携泥沙倒灌,原来的地表已在而今地面之下数米处,据传,这里住过人,千年前的古人。

老佟在药王沟里转悠的时候,捡过一块削尖的石头,觉得与博物馆里的东西有点像,找人一看,还真是,距今三四千年前的辽西夏家店文化的“砍砸器”。

老佟在这一带捡过古代的马鞍,后来弄丢了,是三燕的?辽金的?元的?说不清。

他还存有一个口沿有点破损的小酒盅,也是捡的,玉的,奶黄色的,放在手心一捧,古雅而别致。专家看过告诉他,这小玉盅,是金代的,当官的有钱人家用的。

老佟爱看书,特别爱看《山海经》,他预感药王沟里有“秘密”,鸽子洞底有“文物”,他的预感是靠谱的。今年六月来北票,当地朋友送我一个在哈尔脑乡捡的石斧,找明白人一看,说是夏家店时期的石斧,最早可看到红山晚期。这石斧用朝阳青砂岩所制,斧刃圆润、斧身光滑,二两重量,一手可握。初握冰凉,几分钟后,人的体温导入石斧,尤其在入夜难眠时,待石斧被捂热后,石斧里沉淀的“红山光阴”又回传至人体内,于是心神俱安,沉入梦乡……谁能想到,连普通的红山石斧都有催眠之效,遑论更深不可测的“石龟天图”!

作者:张松,海南省冼夫人研究会学术委员会委员,智库专家。现供职于《今日辽宁》杂志社,从事辽宁历史文化研究迄今16年,出版及参编著作达十余本,达两百余万字。代表作有:《辽宁风情小镇》《三燕寻踪》《大辽那些谜》《遼代瀋州》等。近些年,在为朝阳、北票与三燕后人间牵线搭桥、积极宣传朝阳历史文化方面,做出了突出贡献,2018年曾获广东茂名颁发的首届冼夫人文化节“冼夫人文化友谊奖”。